ブランド

シュタイングレーバー

について

About Steingraeber

ドイツ・バイロイトで職人技によるピアノ製造を1852年から開始

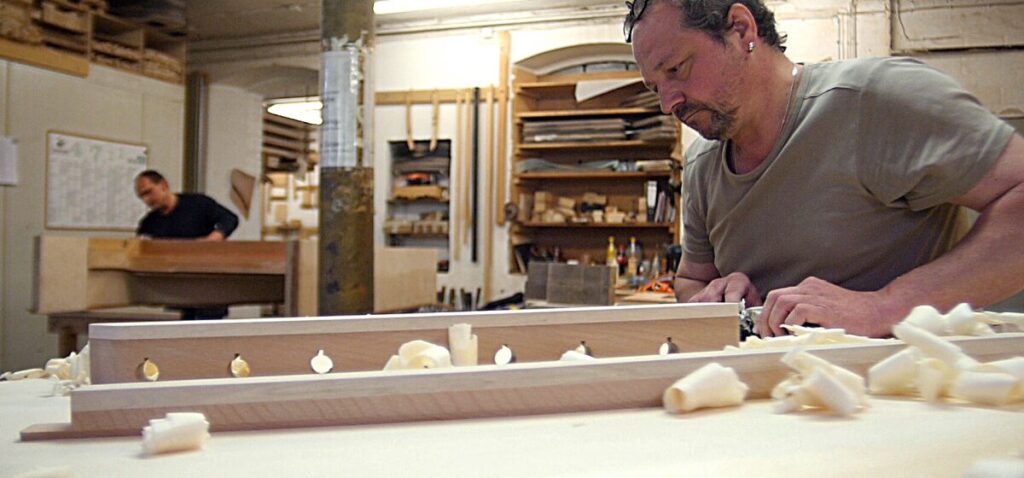

Steingraeber&Söhne(シュタイングレーバー&ゾーネ)は、音楽祭の街として知られるドイツ・バイロイトで1852年からアップライトとグランドピアノを製造してきました。創業当初から現在に至るまで100%家族経営の会社であり、現在約35人の一流の職人とスタッフたちが、日々最高品質のピアノを手作業で製造しています。シュタイングレーバーのピアノは、世界中のコンサートホールで数多くの著名なアーティストにより演奏され続けています。

工房の歴史は1820年ドイツ・テューリンゲンから始まりました

2代目のエドゥアルト・シュタイングレーバーは1852年にバイロイトに移住し、革命的な傑作である「Opus 1(=1号機)」を製作しました。1867年以降、シュタイングレーバーのピアノは定期的に国際的な賞を受賞し続け、1906年より世界的に有名なデザイナーたちがシュタイングレーバーのピアノのデザインを手掛けるようになりました。1980年以来ウド・シュミット・シュタイングレーバーが6代目として、2023年には娘のファニーと息子のアルバンが7代目として経営を引き継ぎ、将来のさらなる成功へと道が切り開かれました。現在、ウドは引き続き顧問として妻のデリア・シュタイングレーバーと共に経営をサポートしています。

最古でありながら、最も革新的な最高品質の製品を創りあげる

シュタイングレーバーは、昔も今も最高品質の楽器づくりにおいて常に「革新」を追求し続けています。現在の技術革新の中には、過去の演奏技法を取り入れたものもあります。例えば、グランドピアノの鍵盤の深さを8~10mmの間で滑らかに調整できる「モーツァルト・レール」や、ハンマーと弦の間に薄いフェルトを水平に差し込む「ソルディーノ」などが挙げられます。特にソルディーノは、フランツ・シューベルトが意図していたであろう「fp」のような柔らかいアクセントや繊細な音色の変化も表現することが出来ます。

最古でありながら、最も革新的な最高品質の製品を創りあげる

シュタイングレーバーは、昔も今も最高品質の楽器づくりにおいて常に「革新」を追求し続けています。現在の技術革新の中には、過去の演奏技法を取り入れたものもあります。例えば、グランドピアノの鍵盤の深さを8~10mmの間で滑らかに調整できる「モーツァルト・レール」や、ハンマーと弦の間に薄いフェルトを水平に差し込む「ソルディーノ」などが挙げられます。特にソルディーノは、フランツ・シューベルトが意図していたであろう「fp」のような柔らかいアクセントや繊細な音色の変化も表現することが出来ます。

シュタイングレーバー・ハウス(通称:ロココハウス)

本社であると同時にシュタイングレーバー家の住居でもある「シュタイングレーバー・ハウス」は、オリジナルの姿をほぼそのまま保っている数少ないロココ様式※の建物の一つです。1754年にバイロイト辺境伯の侍従リープハルトにより建設されたこの華麗な宮殿は、その後1871年にエドゥアルト・シュタイングレーバーの手に渡り、現在のようなピアノ製作の伝統と芸術性が息づく場所へと生まれ変わりました。1階は当時から現在に至るまでピアノの展示に最適な空間として使われ、元々使用人の住居だった建物は、現在シュタイングレーバー・ハウスの別館として機能し、3つのホールがピアノの選定のために用いられています。

※8世紀フランス宮廷で発展した美術様式を指し、優雅でエレガントな建築物

著名な芸術家の集ったロココ・ホール

シュタイングレーバー・ハウスを2階に上がるとワーグナーやフランツ・リストがたびたび訪れてはピアノを演奏し友人や芸術家達と交流を深めたロココ調のホールが当時の姿のまま保存されています。ホールには1873年製のリストのオリジナルグランドピアノが今も設置されており、現在でも定期的にこのピアノを使用したコンサートが行われています。近年ではバレンボイム、カツァリス、ブレンデル、アルゲリッチなど、世界のトップレベルのピアニスト達も達もこのサロンを訪れています。

著名な芸術家の集ったロココ・ホール

シュタイングレーバー・ハウスを2階に上がるとワーグナーやフランツ・リストがたびたび訪れてはピアノを演奏し友人や芸術家達と交流を深めたロココ調のホールが当時の姿のまま保存されています。ホールには1873年製のリストのオリジナルグランドピアノが今も設置されており、現在でも定期的にこのピアノを使用したコンサートが行われています。近年ではバレンボイム、カツァリス、ブレンデル、アルゲリッチなど、世界のトップレベルのピアニスト達も達もこのサロンを訪れています。

シュタイングレーバー・ピアノの世界を体験しにバイロイトへ!

バイロイトを訪れた人は誰でも、シュタイングレーバー・ハウスに隣接する工房で、伝統的且つ芸術的なピアノの製作工程を間近で体験することができます。工房見学ツアーの他、本社に併設されている室内楽ホールでは、一流アーティストや将来有望な若いピアニスト達によるコンサートやイベントが、毎年70件ほど開催され、シュタイングレーバー・ピアノの素晴らしい音の世界を体験いただけます。

ロゴに込めた思い

世界の変化とともに、シュタイングレーバーも進化を続けます。しかし、バイロイトで生み出される一切妥協のない最高品質へのこだわりは変わりません。そして今もなお100%この土地で製造していることに誇りを込め、新たなロゴに「BAYREUTH(バイロイト)」を取り入れる事にしました。実は100年前「Sons(息子達)」という表記は既に一度、リリー・シュタイングレーバーに寄って娘の名へと置き換えられた歴史がありますが、2023年にアルバンとファニーへ事業が継承されることを機に、ロゴから「Söhne」を外す決定をしました※。なお、ピアノの正確な製造時期はロゴでは無く製造番号によって判断されます。どのロゴが刻まれていても、シュタイングレーバーの品質は変わりませんのでご安心ください。

※商業登記上はSteingraeber & Söhneを継続

ロゴに込めた思い

世界の変化とともに、シュタイングレーバーも進化を続けます。しかし、バイロイトで生み出される一切妥協のない最高品質へのこだわりは変わりません。そして今もなお100%この土地で製造していることに誇りを込め、新たなロゴに「BAYREUTH(バイロイト)」を取り入れる事にしました。実は100年前「Sons(息子達)」という表記は既に一度、リリー・シュタイングレーバーに寄って娘の名へと置き換えられた歴史がありますが、2023年にアルバンとファニーへ事業が継承されることを機に、ロゴから「Söhne」を外す決定をしました※。なお、ピアノの正確な製造時期はロゴでは無く製造番号によって判断されます。どのロゴが刻まれていても、シュタイングレーバーの品質は変わりませんのでご安心ください。

※商業登記上はSteingraeber & Söhneを継続

生産理念

Production philosophy

シュタイングレーバー・ピアノの生産理念

工場で大量生産されるピアノの生産技術水準が向上した現在でも、市場にわずかしか流通しない最高級のピアノには、天然の素材と職人の技がしっかりと息づいています。シュタイングレーバーは、天然素材に秘伝の技法を用いて、大量生産では生み出せない「魂」のこもった最高級のピアノ作りを続けています!

シュタイングレーバーの「総合的思考」の理念

音響設計、ボディの構造、外装、アクション:ピアノの響体を構成するこの4つの独立した要素を、シュタイングレーバーの伝統的なピアノ作りにおいては全て「音の源」としてとらえています。その為、ペダルから蓋の支えに至るどの個所にも自然に共鳴する素材を使用し、細やかな調整と精密な作業を施すことで、音色の繊細な変化を可能にしています。ピアノの振動が指や足を伝って、まるでピアノ全体が人間の身体の延長かの様に「実際に体感できる振動エネルギー」という視点で、設計・製作されています。

シュタイングレーバーの「エネルギー保持」の理念

シュタイングレーバーの全てのピアノには、演奏時のタッチから生まれる振動を無駄なく伝え「音色」を生み出すために、可能な限り強固な「エネルギーを保持するパーツ」を組み合わせることにこだわっています。具体的には、スチールピン入りアグラフ、精密に加工されたカポダストロバー、鋳造硬化処理、硬化ブリッジピン、そしてネジやホッチキスを使用しない100%無垢材の接合などがその役割を担っています。さらに、接着剤にもこだわり、弾力性のある接着剤は使用せず、尿素系接着剤や膠(ほねにかわ)、さらには耐水性の合成膠を採用しています。(なお、化粧板やダンパー部分の接着には木工用接着剤を使用しています。)

シュタイングレーバーの「エネルギー保持」の理念

シュタイングレーバーの全てのピアノには、演奏時のタッチから生まれる振動を無駄なく伝え「音色」を生み出すために、可能な限り強固な「エネルギーを保持するパーツ」を組み合わせることにこだわっています。具体的には、スチールピン入りアグラフ、精密に加工されたカポダストロバー、鋳造硬化処理、硬化ブリッジピン、そしてネジやホッチキスを使用しない100%無垢材の接合などがその役割を担っています。さらに、接着剤にもこだわり、弾力性のある接着剤は使用せず、尿素系接着剤や膠(ほねにかわ)、さらには耐水性の合成膠を採用しています。(なお、化粧板やダンパー部分の接着には木工用接着剤を使用しています。)

シュタイングレーバーの「二次音源体」の理念

共鳴し、響きを生み出すことが出来るのは、天然の木材のみです。一部のメーカーでは、MDF(中密度繊維板)やパーティクルボードなどの音を吸収してしまう素材を使用していますが、これはピアノの響きを損なう要因となります。シュタイングレーバーでは、木材の持つ音の伝搬速度を綿密に計算し、高音域には音色を豊かにするブナやカエデなどの広葉樹材、低音域には音を強化し基音をカバーするスプルースやマツを使用しています※。このこだわりはキャビネットの製作においても同様で、ピアノ全体が共鳴し、蓋やキャビネット、鍵盤、アクションから足下に至るまで響きを生み出すよう設計されています。近年の技術革新においては航空機にも使用されるハニカム構造の軽量素材を取り入れる取り組みも行っています。

※スプルース(トウヒ)は軽量で振動しやすい特性があり、ブナやカエデは密度が高く硬いため補強材として使われます

シュタイングレーバーの「響板個別振動」の理念

共鳴する木材で作られたアーチ型の響板は、ツイーター、ミッドレンジ、ウーファーを備えたスピーカーのように設計されています。天然素材を使用するため、木材の一枚一枚の成長具合が異なります。そのため、シュタイングレーバーでは貼り合わせたスプルース材を伝統的な「サンドテスト」という方法を用いて個別に検査しながら木材を薄く削り、アーチ形の響板を作り出しています。「サンドテスト」では、細かい砂を響板にまき軽く叩くことで砂が移動し、「可動域」と「不動域」を識別することができます。シュタイングレーバーでは、一つとして同じことの無い天然素材を熟練した職人達の手で加工する事で、完璧な音を追求し続けています。

シュタイングレーバーの「響板個別振動」の理念

共鳴する木材で作られたアーチ型の響板は、ツイーター、ミッドレンジ、ウーファーを備えたスピーカーのように設計されています。天然素材を使用するため、木材の一枚一枚の成長具合が異なります。そのため、シュタイングレーバーでは貼り合わせたスプルース材を伝統的な「サンドテスト」という方法を用いて個別に検査しながら木材を薄く削り、アーチ形の響板を作り出しています。「サンドテスト」では、細かい砂を響板にまき軽く叩くことで砂が移動し、「可動域」と「不動域」を識別することができます。シュタイングレーバーでは、一つとして同じことの無い天然素材を熟練した職人達の手で加工する事で、完璧な音を追求し続けています。

シュタイングレーバーの「循環するエネルギーと共鳴」の理念

ピアノ本体の内部張力がエネルギーの伝搬を促進します。弦の張力を高めると連鎖反応が生じ、それが響板内部の張力を生み出します。グランドピアノの場合、弦の張力は「力の変換装置」のように働き、ベリー・レール(奥框 おくかまち)で吸収された力は循環の原理に基づき、支柱を介してフレーム全体に角度の変化を生じさせ、さらに、響棒を介して響板の圧縮を生み出します。シュタイングレーバーではスプルース製の響棒を広葉樹材に対して配置する事で、さらに振動エネルギーが持続していく工夫をしています。アップライトピアノの場合も同様に張力が様々な部品に作用しエネルギーを効果的に循環させて楽器全体の振動を持続させています。このような振動をループさせるシステムがあってこそ、ピアニッシモの様な繊細な音から、息を飲むような爆発的な音まで表現することが出来るのです。

シュタイングレーバーの「顧客志向」の理念

シュタイングレーバー社では、すべてのお客様をシュタイングレーバーの工房に歓迎し、そこでユニークな楽器の製作過程を直接体験していただけます。また、お客様はシュタイングレーバー社が用意する様々なオプションをお選びいただくことも、ご自身のアイデアを持ち込むこともできます。家族経営の企業だからこそ、何年たっても一人一人のお客様に信頼のおける“担当者”として寄り添い続けます。

シュタイングレーバーの「顧客志向」の理念

シュタイングレーバー社では、すべてのお客様をシュタイングレーバーの工房に歓迎し、そこでユニークな楽器の製作過程を直接体験していただけます。また、お客様はシュタイングレーバー社が用意する様々なオプションをお選びいただくことも、ご自身のアイデアを持ち込むこともできます。家族経営の企業だからこそ、何年たっても一人一人のお客様に信頼のおける“担当者”として寄り添い続けます。